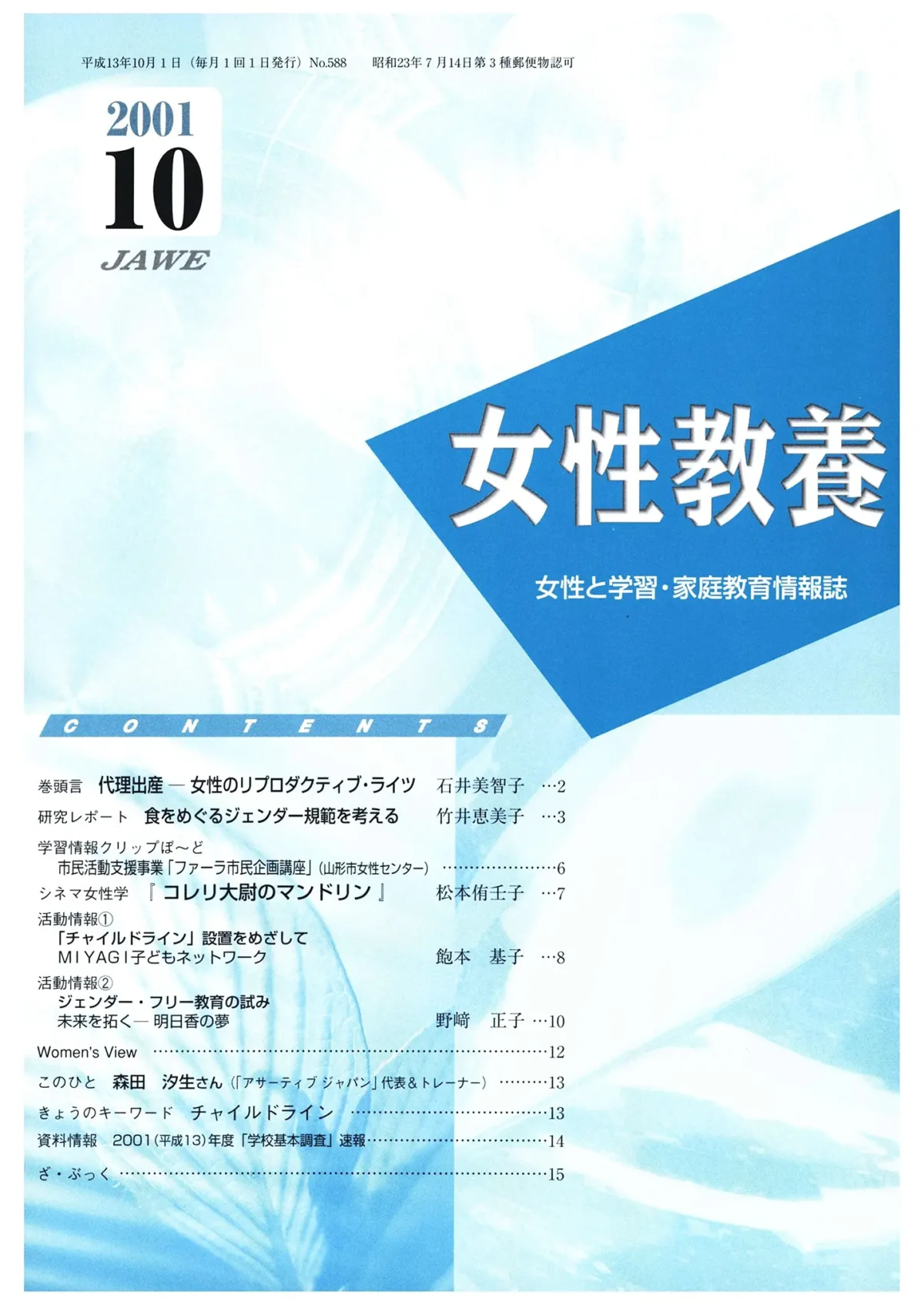

月刊『We learn』2001年10月号(No.588)

特集:

研究レポート

食をめぐるジェンダー規範を考える/竹井恵美子

学習情報クリップぼ~ど

市民活動支援事業「ファーラ市民企画講座」(山形市女性センター)

シネマ女性学

『コレリ大尉のマンドリン』

アメリカ映画/ジョン・マッデン監督

音楽が結ぶ戦下の恋/松本侑壬子

活動情報(1)

「チャイルドライン」設置をめざして/飽本基子

MIYAGI子どもネットワーク

活動情報(2)

ジェンダー・フリー教育の試み/野崎正子

未来を拓くー明日香の夢

Women’s View

裁かれるべきは…/鎌倉慶子

「女性の世紀」は女性の連帯から/梨子千代美

このひと

森田汐生さん(「アサ―ティブジャパン」代表&トレーナー)

きょうのキーワード

チャイルドライン

資料情報

2001(平成13)年度「学校基本調査」速報/文部科学省生涯学習政策局調査企画課

巻頭言

代理出産―女性のリプロダクティブ・ライツ

石井美智子(いしいみちこ)

今年5月、姉夫婦の精子と卵子を体外受精してできた胚を妹が懐胎し、代理出産したケースが報道された。国内初の代理出産を、医師は「美談」として語った。本当にそうだろうか。

昨年末に公表された旧厚生省の専門委員会の報告書は、代理懐胎(代理母・借り腹)を禁止する方針を示した。その理由として、人を妊娠・出産のための道具として利用し、生命の危険も含む多大なリスクを約10ヶ月にわたって24時間中負わせることをあげた。また、代理母は10ヶ月の間自己の胎内で「子」を育むことから、母性が生まれ、子を引き渡し難くなる可能性もある。現実に、アメリカでは訴訟事件も起きている。今回のケースでも、生まれた子の母は産んだ妹なのか遺伝的につながった姉なのかが問題になる。

イギリスは、非営利の代理母斡旋を認め、依頼者夫婦が親になることができる特別な手続きを定めている。わが国でも、無償で代理出産を引き受け、任意に子どもを引き渡すならば、認められるという意見もある。けれども、たった1人の姉に頼まれた妹は断れるだろうか。また、代理出産した子を引き渡したくないと思ったとき、既に自分たちの子どものいる家庭にもう1人子どもを受け入れる余裕があるだろうか。夫は自分の子ではない子どもをともに育てることを認めるだろうか。「自由な意思決定」の保障は難しい。

結婚すれば当然のごとく「お子さんは?」と聞かれる社会の中で、新しい生殖医療技術が利用されている。女性のリプロダクティブ・ライツの観点から、生殖医療の問題を考えていくことが必要である。

プロフィール

1952年横浜生まれ。東京都立大学法学部教授。家族法、医事法を専攻。家族形成権、生殖コントロール権の観点から、中絶や生殖医療の問題を研究。厚生科学審議会生殖補助医療部会、法制審議会生殖補助医療関連親子法部会、総合科学技術会議生命倫理専門調査会委員。著書『人工生殖の法律学』(有斐閣)。

※PDFの印刷、配布、無断転載等はご遠慮ください。